コーンの歴史

コーンの起源は、中米や南米のアンデス地域が有力と言われています。メキシコでは、約8万年前のものとみられるとうもろこしの花粉粒が発掘されており、紀元前3000年頃には栽培が始まったと考えられています。

西洋諸国へは、15世紀にコロンブス探検隊が西インド諸島で発見して、スペインに持ち返ったのが最初と言われています。16世紀には中国などに持ち込まれ、日本にもポルトガルから長崎に持ち込まれたと言われています。

ちなみに、「Corn(コーン)」は米国、カナダ、オーストラリアなどでの呼び名で、その他の国では一般に「Maize(メイズ)」と呼ばれています。

世界の三大穀物

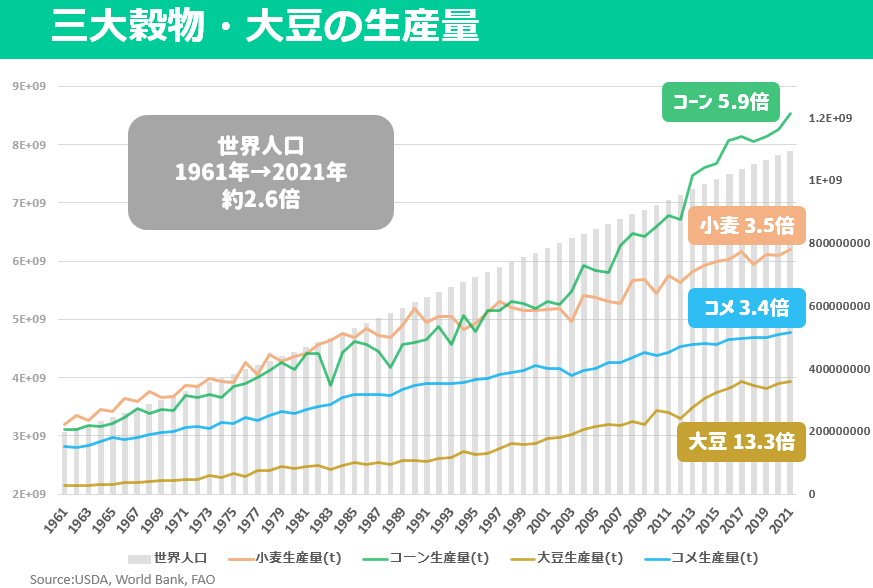

現在、世界で生産量の多い「コーン」「小麦」「米」は、世界の三大穀物と呼ばれて います。三大穀物のうち、最も生産量が多いのはコーン(約 12.1 億トン)で、次いで小麦(約 7.8 億トン)、コメ(約 3.6 億トン)となっています。

注目すべきはその増加率で、1960年代初頭と 2021年を比較すると、小麦とコメは約3.5倍ですが、コーンは約5.9倍と、人口の伸びを大きく上回っています。また、油糧種子の大豆の生産量は、13.3倍となっています。これは、コーンや大豆が、飼料作物として多く使われているためと考えられます。

コーンの用途は?

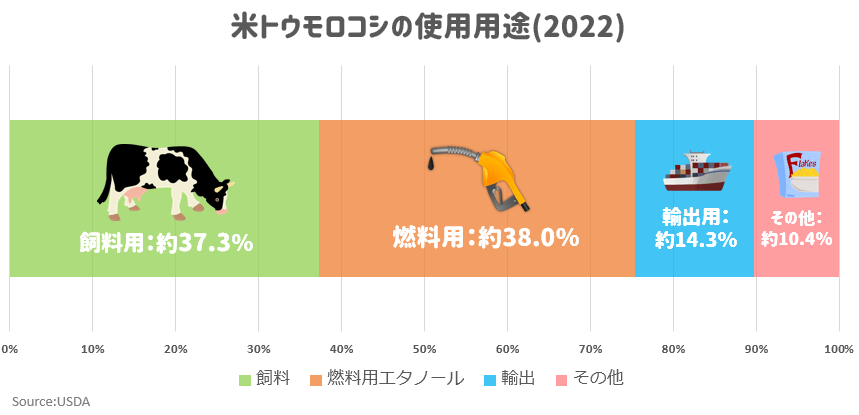

私たちの実際の生活では、トウモロコシは“食べる”という用途以外にはイメージがつきにくいですが、日本でも世界でも、トウモロコシは、家畜の飼料として用いられる量が圧倒的に多くなっています。

米国では、トウモロコシは、家畜の飼料と燃料用エタノールの原料として使われる割合が、75%以上を占めています。また、輸出需要が約14%、食用や澱粉糊などに使用される割合は、合わせて10%程度となっています。

コーンの生産量・消費量と輸入量・輸出量

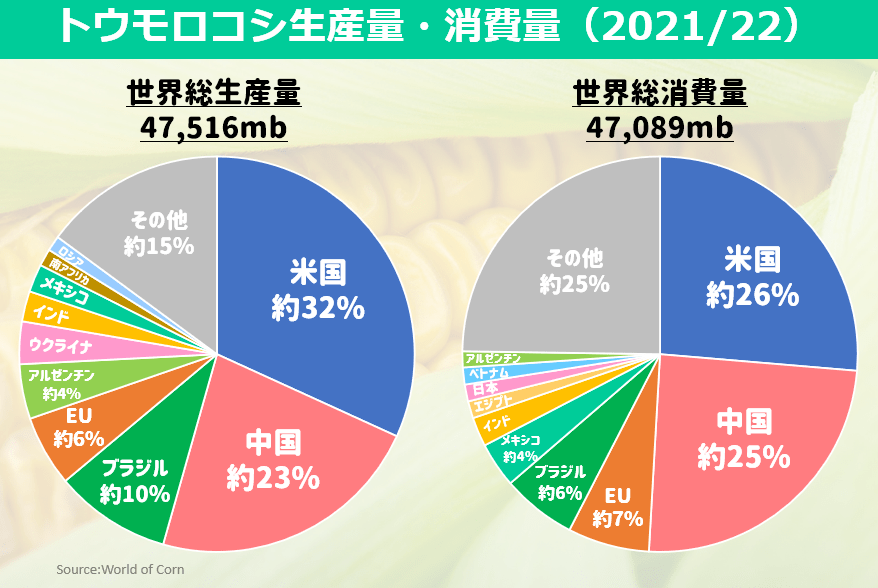

世界のコーン生産量・消費量は、ともに米国と中国で5割超を占めています。

したがって、米中の生産動向・消費動向は、コーン価格への影響も大きくなります。

例えば、中国でアフリカ豚熱が流行した2018-19年には、飼料用需要が大きく落ち込み、コーン価格も下押しされましたが、反動で需要が増えた2020-21年には、コーン価格は大きく上昇しました。

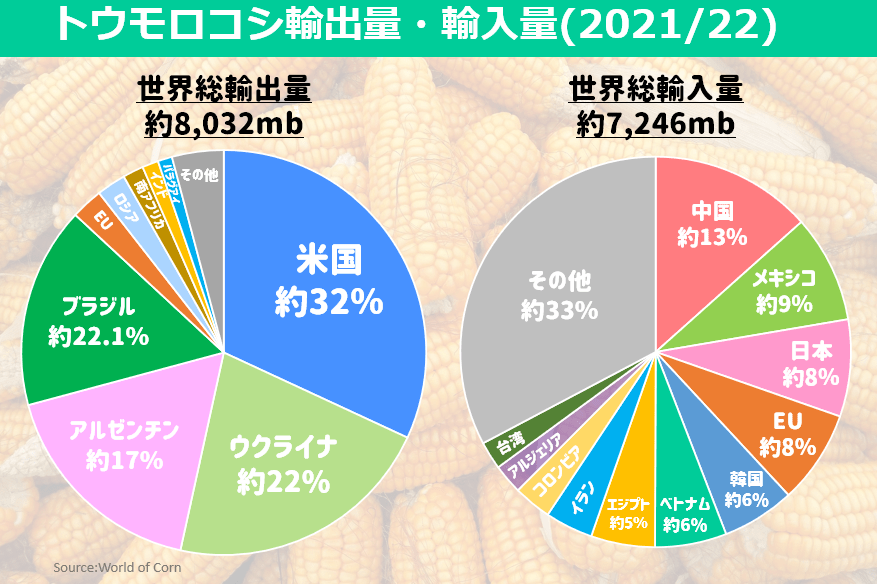

一方、輸出量では、米国に続き、ウクライナ、アルゼンチン、ブラジルが主要国となっています。

ロシアのウクライナ侵攻は、ウクライナの穀物の生産・輸出に大きな影響を与え、コーン価格も大きく動きました。

輸入量では、中国がトップとなっており、自国の生産量だけでは足りない、中国の旺盛な需要が見て取れます。

また、2番手のメキシコは、2024年から遺伝子組み換え(GM)コーンの輸入を禁止する計画を発表しており、GMコーンを多く輸出している米国との論争が続いています。

コーン価格の変動要因

コーン価格の主な変動要因は、時期によって変化する傾向があります。

以下で少し詳しく見ていきましょう。

天候相場(4-9月)=供給主導の相場

米国では、コーンの生産期間である4-9月期は、生産動向が価格変動の主要因となる「天候相場」となります。

ポイントは、「作柄確定までの天候」と「作付面積」です。

生育時期の良好な気候条件は、コーンの単収増加につながるため、コーン価格の弱材料に、逆に干ばつなど、不作につながる悪天候は、コーン価格の強材料になる傾向があります。

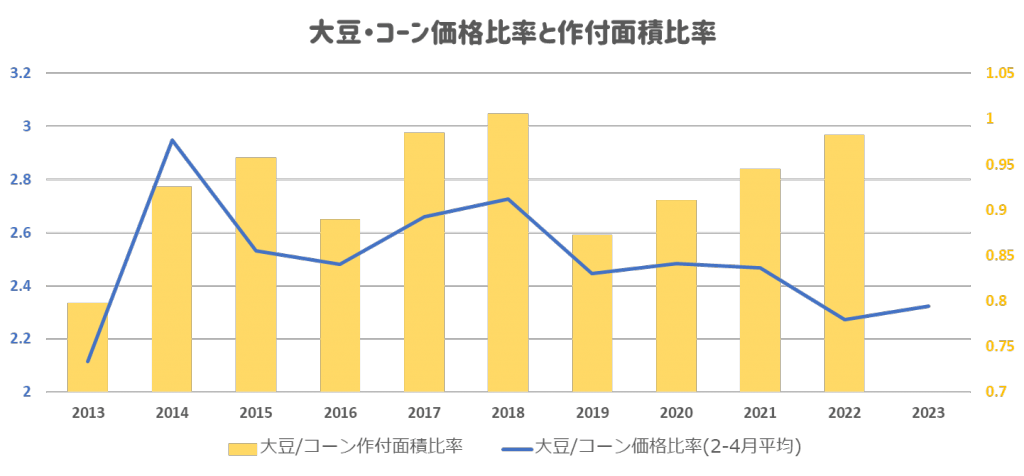

「作付面積」については、3月末に米農務省(USDA) が発表する「作付意向面積」や、6月末の「確定作付面積」などのデータも参考になりますが、作付時期の天候や、大豆など競合作物の価格などもコーン価格に影響を与えることがあります。

米国では、コーンと大豆は同じ畑で栽培するところが多くなっているため、コーンの畑が増えれば大豆の畑が減り、大豆の畑の面積が増えればコーンの畑は減る、ということになります。

1つの目安は、作付が本格的に始まる前の両者の価格差です。一般的に、大豆価格がコーン価格の2.4倍を超えると、大豆が選ばれやすくなるとされています。

また、コーンの作付時期は、大豆の約1か月前ですので、この時期に天候が安定せず、コーンの作付が難しいと判断されれば、その年は大豆の生産が増え、コーンの生産が減る可能性が高まります。

需給相場(10-4月)=在庫主導の相場

作柄が概ね確定し、在庫量(+南半球の生産状況)と消費量のバランスで価格が動くのが、コーンの「需給相場」です。

ポイントは「在庫動向」と「需給動向」です

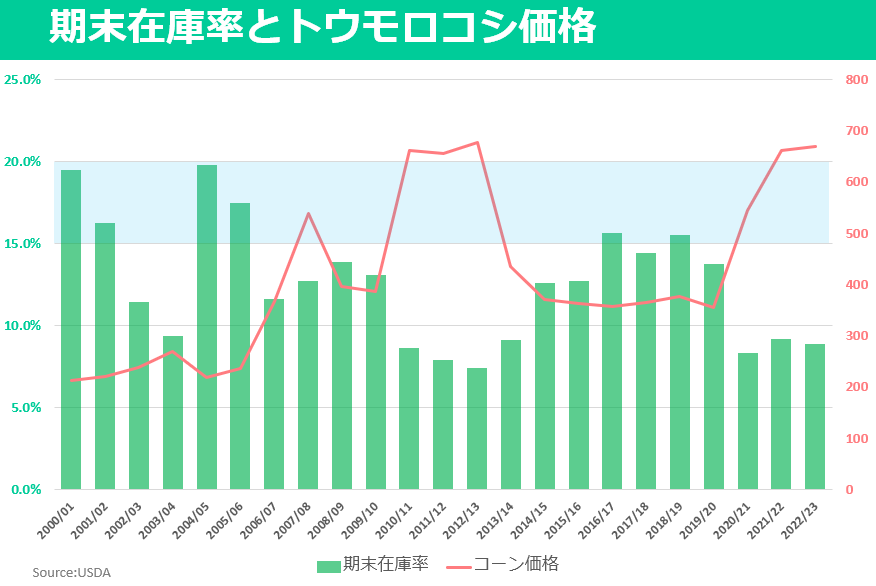

「在庫動向」については、USDAが四半期ごとに発表する「全米穀物在庫」や毎月発表の「世界農産物需給予測」が参考になります。中でも「期末在庫率(期末在庫÷消費量)」は注目され、トウモロコシの場合、期末在庫率が15~20%で適正水準、15%を下回ると逼迫状況にあると言われています。

「需給動向」については、飼料需要に影響を与えるUSDAの発表する肥育牛頭数や豚頭数や、エタノール需要に影響を与える原油価格なども注目されます。

ちなみに、バイオ燃料は原油価格が60ドルを超えると採算がとれると言われています。

また、中国の生産・消費動向や、ブラジル・アルゼンチンの生産動向も、需給相場に影響を与える要因として注目されています。

(Visited 725 times, 1 visits today)

重要事項

当サイトは、一般的な金融リテラシーの知識向上に役立てていただくことを目的としています。よって、株式等の金融商品を助長する趣旨はなく、金融商品等の勧誘や媒介を目的としたものではありません。

当社(株)さくらインベストは商品先物取引業者であり、金融業者(証券会社等)ではなく、当社で株式等の金融商品の取引を行うことはできません。その為、金融商品等の勧誘や媒介を目的としていません。また、金融商品等のメリットを助長し取引を勧めるものでもありません。

【店頭商品デリバティブ取引のリスク・費用などの重要事項】

店頭商品デリバティブ取引(以下、「CFD取引」という)とは、原資産の値動きを反映する銘柄の売り買いの差金の授受によって決済する店頭商品デリバティブ取引であり、当社とお客様の相対で行われる取引です。また、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れたうえで行う証拠金取引であり、証拠金の額を超える金額の取引ができる一方、相場の変動により損失が生じる場合があり、証拠金の額を超える損失が生じる可能性もございます。

<リスクについて>

CFD取引は、その取引の仕組みやリスクが取引所において行われる取引所取引とは異なるため、その取引にあたっては契約締結前交付書面および約款等を十分に読み、それら内容をご理解頂き、かつ承諾頂く必要がございます。CFD取引には、銘柄の市場価格が変動して元本を割り込むリスクや、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクや、少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得る可能性がある反面、多大な損失を被るリスクがあります。また、損失を抑制する目的でロスカットルールが設けられていますが、通貨等の価格または金融指標や商品価格等の数値の変動により、このルールに基づくロスカットが執行されて、損失が生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が証拠金の額を上回るおそれがあります。主要国での祝日や特定の時間帯において、また、天災地変、戦争、政変、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になりお客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となる可能性があります。当社がCFD取引に関連して取引を行うカバー先の破綻等による取引制限、または建玉及び証拠金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあります。お客様と当社が行う取引については、相対取引として行うものであり、当社が表示する銘柄等のビッド価格(売付けの価格)とアスク価格(買付けの価格)とに差(スプレッド)があります。CFD取引に関連して発生するスワップポイントについては、金利状況により変動するおそれがあります。CFD取引に係る税制および関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性がります。CFD取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているものでありません。

【リスク・費用などの重要事項】

<リスクについて>

商品先物取引は相場の変動によって損失が生じる恐れがあり、また、当社必要証拠金の額に比べて何十倍もの金額の取引を行うため、その損失額は預託している証拠金等の額を上回る可能性があります。

<証拠金等の額とレバレッジ>

商品先物取引は委託に際して証拠金等の預託が必要になります。最初に預託する当社必要証拠金額は商品により異なりますが、2023年6月5日現在最高額は取引単位(1枚)当り1,500,000円、最低額は取引単位(1枚)当り20,000円です。国内商品市場取引の必要証拠金額は、毎週日本証券クリアリング機構にて発表されるプライス・スキャンレンジと同額です(損失限定取引を除く)。ただし、実際の取引金額は当社必要証拠金の額の約20倍という著しく大きな額になります。また証拠金等は、その後の相場の変動によって追加の預託が必要になることがあり、注意が必要です。ただし、その額は商品や相場変動により異なります。

<委託手数料について>

商品先物取引の委託には委託手数料がかかります。その額は商品・約定値段等によって異なりますが、2023年6月5日現在、最高額は取引単位(1枚)当り11,000円(片道・税込)です。

【本サイト使用上の留意点について】

本サイトのコンテンツや情報は当社が信用できると考える情報ベンダーから取得したデータをもとに作成されておりますが、機械作業上データに誤りが発生する可能性がございます。また、当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を提供するよう努めておりますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもあります。当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当社の現時点での判断を示しているに過ぎません。本サイトは、お客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の商品の売買あるいは取引の勧誘を目的としたものではありません。本サイトにて言及されている投資やサービスはお客様に適切なものであるとは限りません。当社は、本サイトの論旨と一致しない他のレポートを掲載している、或いは今後掲載する可能性があります。本サイトでインターネットのアドレス等を記載している場合がございますが、当社自身のアドレスが記載している場合を除き、アドレス等の内容について当社は一切責任を負いません。本サイトの利用に際してはお客様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。

<著作権について>

本サイトは当社の著作物であり、著作権法により保護されております。当社の事前の承諾なく、本サイトの一部もしくは全部引用または複製、転送等により使用することを禁じます。